轮作作为一种经典的农田管理措施,除了有助于调节养分循环、改善土壤结构外,还被发现对多种土传病害具有一定的缓解作用。然而,轮作所带来的“土壤健康”改善并非仅由理化性质变化决定,植物与根际微生物之间复杂而动态的互作也可能在其中扮演关键角色。近年来,“土壤微生物遗产(soil microbial legacy)”成为土壤生态学领域的新兴热点,其核心在于前茬作物通过根系分泌物调控土壤微生物群落,从而影响后茬作物的生长和抗病性。

近日,学院司军教授、宋洪元研究员联合南京农业大学袁军教授团队在国际微生物组权威期刊Microbiome发表了题为Soil microbial legacy mediated by buckwheat flavonoids enhances cabbage resistance to clubroot disease的研究论文。该研究系统阐明了荞麦通过分泌特定黄酮类物质,重塑土壤微生物群落,并增强后茬甘蓝对根肿病抗性的机制,为构建精准化的绿色轮作模式提供了理论依据和实践路径。

主要研究内容如下:

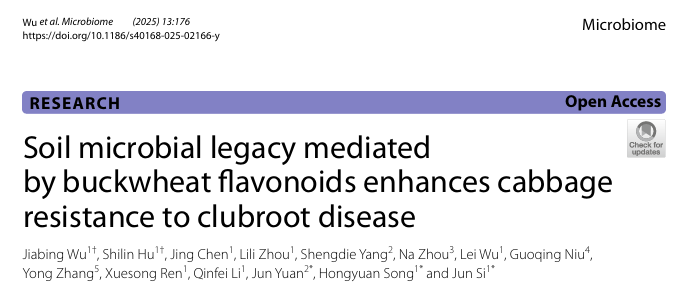

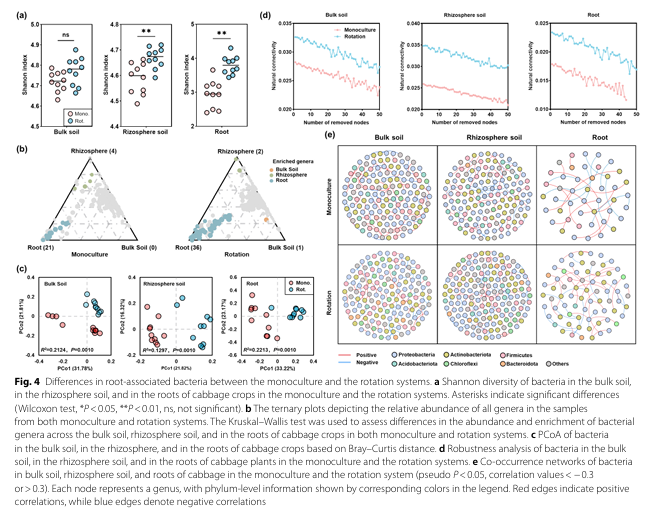

(1)荞麦轮作显著抑制甘蓝根肿病:通过为期三年的田间试验发现,荞麦–甘蓝轮作体系能将根肿病发病率降低67%–97%,且该效果不受病原载量的影响。当对轮作土壤进行高温灭菌处理后,抑病效应随之消失,提示土壤微生物群落是核心驱动因子。

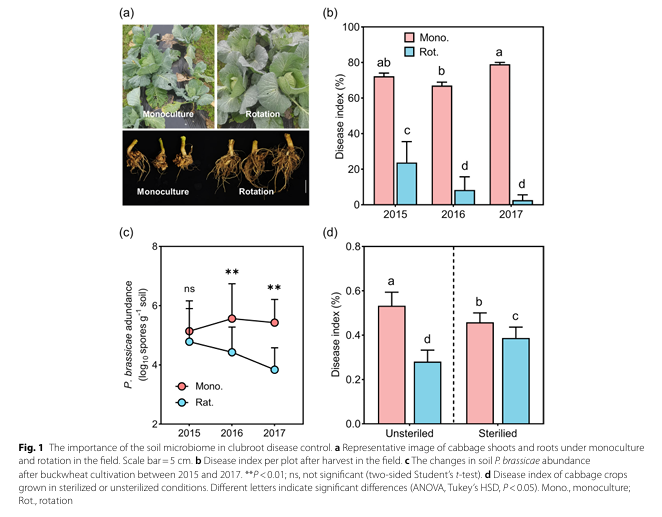

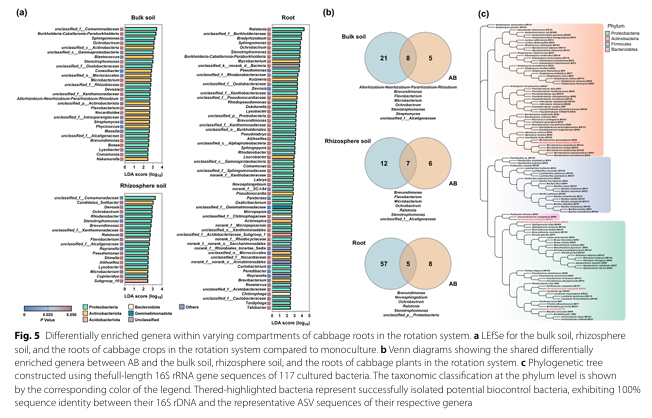

(2)荞麦促进有益菌群富集并转移至甘蓝根际:基于16S rRNA基因测序,研究团队识别出荞麦栽培富集的关键细菌类群,包括Microbacterium、Stenotrophomonas和Ralstonia,这些菌群能够在后茬甘蓝根际实现持续定殖。

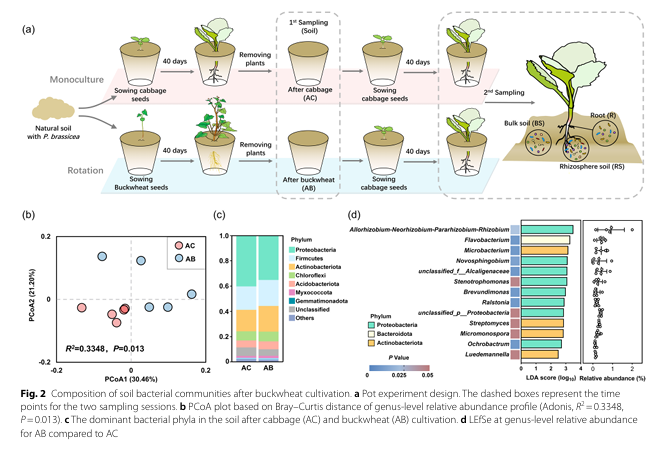

(3)黄酮类代谢物是微生物群落重塑的关键:通过代谢组学分析,研究人员锁定了两种荞麦根系分泌的黄酮类物质——6,7,4′-三羟基异黄酮与7,3′,4′-三羟基黄酮,它们可显著调节微生物群落结构,并促进有益菌的根际定殖。

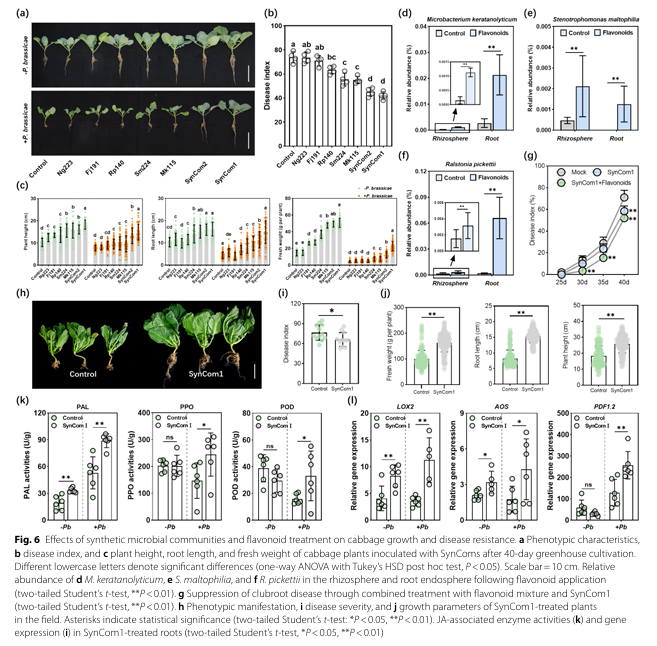

(4)人工合成菌群与黄酮的协同抑病作用:构建包含上述优势菌的合成菌群(SynCom1)后,单独施用可在温室条件下使病害抑制提升34%。当与两种黄酮联用时,抑病效果进一步增强,且根部定殖效率显著提高。此外,该组合可部分激活甘蓝中茉莉酸(JA)依赖的防御通路,但核心抑病效应仍主要依赖于黄酮驱动的微生物定殖,而非直接诱导植物免疫。

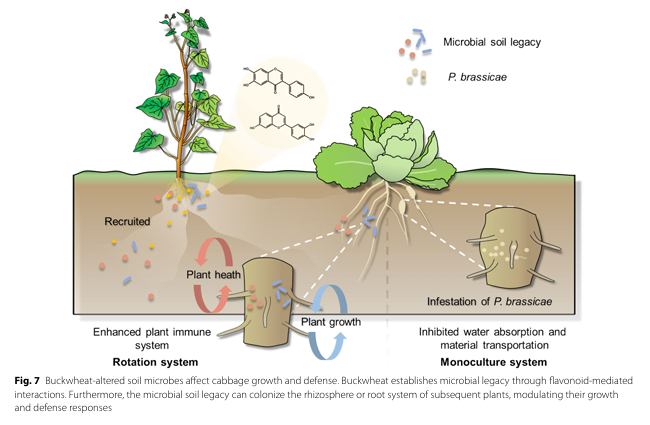

该研究系统揭示了“植物代谢物—微生物—轮作作物”之间的三者互作机制,表明荞麦轮作通过根部分泌黄酮类物质重塑土壤微生物群落,并建立跨作物的“微生物遗产效应”,显著提升后茬甘蓝对根肿病的抵抗力。这一机制打破了传统“病害压力决定病害程度”的认知,表明通过调控微生物组而非直接作用于病原本身,也可实现有效的病害管理。

原文链接:https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-025-02166-y

来源:全球农业生态研究